桜も満開で、今年も早4月。 苔玉教室のご案内です。

生徒さんからも2月の教室での 旭山桜苔玉 開花の嬉しい写真が届いています。

Uさん

Uさん Aさん

Aさん

私のは冨士桜 クロッカス

クロッカス

チュウリップ原種とイチョウの可愛い手

チュウリップ原種とイチョウの可愛い手

春は楽しいです。

桜も満開で、今年も早4月。 苔玉教室のご案内です。

生徒さんからも2月の教室での 旭山桜苔玉 開花の嬉しい写真が届いています。

Uさん

Uさん Aさん

Aさん

私のは冨士桜 クロッカス

クロッカス

チュウリップ原種とイチョウの可愛い手

チュウリップ原種とイチョウの可愛い手

春は楽しいです。

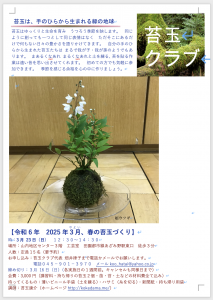

春の苔玉教室です。 初めての方も大丈夫 大歓迎です、一緒に苔玉を作りましょう。

春の苔玉教室です。 初めての方も大丈夫 大歓迎です、一緒に苔玉を作りましょう。

ホームページ contactからメールでお申し込みください。

3月23日(日)12:30〜14:30

お申し込み締め切り日&キャンセル可能日は、3月16日です。

苔玉康介拝

2025年、あけましておめでとうございます。

実は昨年、年末になって脊柱管狭窄症・坐骨神経痛に悩まされ、2024年12/18入院・12/25手術・2025年1/13成人の日に退院してまいりました。 11/16・17の地区センターまつり苔玉展示会も皆さんお手助けがあってやっと開催出来た状態で、12月のお正月用苔玉教室終わった段階で手術に踏み切りました。

一句)埼玉の 病床で聞く 除夜の鐘

埼玉の新座志木中央総合病院という遠方での手術になり約1ヶ月ほどお世話になりました。

手術医師・専門医師はもちろん、多忙の上に理不尽なナースコールのもめげずいつも明るく陽気に患者さんを励ます看護婦さんには本当に勇気づけられました。 自分の身体のように親身になって教えてくれるリハビリさん、朝昼晩の体ふき、パジャマ・シーツの取り替え、うがいの用意、お掃除、回診などの医療スタッフの皆さんに感謝しても仕切れないほど回復いたしました。まだ歩くのがやっとという状態ですが、リハビリに励み2月に予定しています桜の苔玉教室には、元気な姿になれるよう頑張りますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

以下は昨年12月に作った苔玉君たちです。

和風お正月 洋風お正月

洋風お正月

生徒さんお正月飾り

《2025年予定》

・1月は教室お休みいただきます。

・2月21日(金)12:30~15:00 生活パル苔玉教室(麻生センター) 桜苔玉

Tel:045-470-5044に電話申し込み

・2月23日(日)12:30~15:00 あざみ野山内地区センター(通常)桜苔玉

このホームページcontactからお申し込み可能

・3月1日(土)13:00~15:00 すすき野コミュニティハウス 桜苔玉

Tel:045-902-9832に電話申し込み

・3月23日(日)12:30~15:00 あざみ野山内地区センター(通常)

このホームページcontactからお申し込み可能

苔玉康介拝

今回は昭和100年と言うこともあり、懐かしく良き時代の品々と生きた苔玉のコラボ展

今回は昭和100年と言うこともあり、懐かしく良き時代の品々と生きた苔玉のコラボ展

でした。日本有数のコレクターアダチヨシオ氏の可愛くも懐しい一品に苔玉康介苔玉クラブ の皆さんが一生懸命育てた苔玉を飾ると、素晴らしいものマッチングが完成しました。 以下抜粋写真です。

間近になってしまいましたが、苔玉展示会&販売を開催します。

あざみ野山内地区センターまつりの中で行います。

テーマは「生きてるアート苔玉 時を超えるロマン昭和モダン その出会いにこころ満たされます」

日本有数な懐古趣味人アダチヨシオ氏コレクションとのコラボです。

3 F会議室3A が昭和の世界になりその中で苔玉がしっかり生きています。

ぜひ見にきてください。

時:11月16・17日の土日開催 10:00〜16:00 あざみ野駅から徒歩3分

場所:あざみ野山内地区センター 3 F 会議室3 A エレベーター降りてすぐ

苔玉康介拝

アイキャッチ写真はイチョウ もうひとつ並木のイチョウ苔玉

もうひとつ並木のイチョウ苔玉

姫林檎

姫林檎

ソラナム エチオピクム

生徒さんたちと寄せ植え苔玉作りました。

パキラを中心にヤブラン・ツワブキ・かるーな・千日小坊・テイカカズラなどの組合せ、素晴らしい!

親子さんだけが集まる苔玉教室は初めての経験。

驚いたのは男の子の割合が多かった、女の子だけだと想像していたからね。

稲城市第3公民館主催で、小学2年生から中学1年生までのお子さん達が集まっているいただき

親とお子さんが協力し合って苔玉を完成させました。 題材はガジュマル君と洋シノブさん。

まずガジュマル君に合わせて土作りから

最初ちょっと土を触るのが怖がる子もいましたが、次第に慣れてきて土玉を作る頃には全員集まってきました(ホッ)

ポットから土を落として。 (無心な表情がなんとも可愛い。真剣に見つめる親さん)

緑のお洋服(苔)を巻いていく

緑のお洋服(苔)を巻いていく

(あ、楽しそう。 ガジュマル君も喜んでいるよ)

参加された方の完成作品と飾り方

素晴らしい!

素晴らしい!

苔玉康介拝

次回苔玉教室のお知らせ

このホームページCONTACTからもお申し込みできます。

時:9月15日(日) 12:30〜14:30

場所:あざみ野 山内地区センター3階 工芸室 田園都市線あざみ野駅東口 徒歩3分

人数:定員16名限定(要予約・先着順)

お申し込み:苔玉クラブ代表 畑井律子まで電話かメールでお願いします。

苔玉康介ホームページcontactからも連絡いただけます。

電話045−901−3970 メールkoo_hatai@yahoo.co.jp

締め切り:9月 7日(土)(実施日の1週間前。キャンセルも同様日まで)

会費:3,000円(講習料・持ち帰りの苔玉・苗・苔・土などの材料費全て込み)

持ってくるもの:薄いビニール手袋(土を練る)・ハサミ(糸を切る)・持ち帰り用袋・新聞紙

講師:苔玉康介(ホームページhttp://kokedama.me/

銀色のビロードのような葉を持つ美しい、天使の羽(セネシオ・エンジェルウイング)

銀色のビロードのような葉を持つ美しい、天使の羽(セネシオ・エンジェルウイング) 新芽はピンクと白、次第に緑になっていく。この時期にしか見られない初雪カズラ

新芽はピンクと白、次第に緑になっていく。この時期にしか見られない初雪カズラ

上記2種類の苔玉作りをしました。 緑色の服を着せてもらった植物たちは幸せそうに見えました。

次回5月は、19日。 12:30〜あざみ野山内地区センターにて(contactからご連絡ください)